5. Thema 5: Blockchain

02.06.2022 Gruppe 52

5.1. Einleitung

Blockchain ist etwas, was man heutzutage immer häufiger hört. Sei es in Bezug zu Kryptowährung oder den immer bekannter und relevanter werdenden NFTs. Doch da kommen natürlich Fragen auf wie, was sind überhaupt Blockchains, was machen Blockchains genau oder auch wo werden sie überall verwendet sowie die wichtige Frage ist es sicher, sich auf Blockchains zu verlassen?

5.2. Geschichte

Der Gedanke hinter Blockchain war eine kryptografisch abgesicherten Verkettung einzelner Blöcke die erstmals 1991 von Stuart Haber und W. Scott Stornetta beschreiben wurde. Dieses System wurde noch in den Jahren 1996 von Ross J. Anderson sowohl auch in 1998 von Bruce Schneier und John Kelsey erweitert. Die erste dezentralisierte Kryptowährung wurde 1998 von Nick Szabo erschaffen, er nannte diese „Bit Gold“. Die erste allgemeine Theorie zu kryptografisch abgesicherten Verkettungen würde im Jahr 2000 von Stefan Konst entwickelt.

Im Jahre 2008 wurde das erste White Paper über die Blockchain als verteiltes Datenbankmanagementsystem von einer unbekannten Person oder Gruppe unter dem Namen Satoshi Nakamoto veröffentlicht. Im darauffolgenden Jahr hat Satoshi Nakamoto die erste Implementierung von Bitcoin veröffentlicht und somit die erste öffentlich verteilte Blockchain gestartet.

5.3. Eigenschaften

-Verkettungsprinzip

Das Verkettungsprinzip besagt, dass eine Blockchain aus einer verketteten Folge von Datenblöcken besteht, die bei neuen Einträgen fortgesetzt wird.

-Dezentrale Speicherung

Die Dezentrale Speicherung heißt, dass die Blockchain nicht zentral, also am selben Ort gespeichert wird, sondern als verteiltes Register geführt wird. Die Speicherung erfolgt bei jedem Beteiligten selbst, sodass jeder seine eigene Kopie besitzt, die bei dem Beteiligten fortgesetzt wird.

-Konsensmechanismus

In einem Konsensmechanismus muss sichergestellt werden, dass die entstehende Kette bei allen Beteiligten identische ist. Hierfür müssen zuerst Vorschläge für neue Blöcke erarbeitet werden. Dies geschieht durch sogenannte Validatoren (die im Falle von Bitcoin „Miner“ genannt werden). Daraufhin müssen sich die Beteiligten einigen, welcher der vorgeschlagenen Blöcke auch wirklich in die Kette eingefügt werden. Dies erfolgt durch das Konsensprotokoll, welches ein algorithmisches Verfahren zur Abstimmung ist.

-Manipulationssicherheit

Die Manipulationssicherheit wird durch ein kryptografisches Verfahren sichergestellt, sodass die Blockchain, sobald sie erstellt wurde, nicht nachträglich verändert werden kann. Die Kette der Blöcke ist somit unveränderbar, sodass sie fälschungs- und manipulationssicher ist.

-Transparenz/Vertraulichkeit

Die Transparenz bzw. Vertraulichkeit der Blockchain bedeutet, dass die gespeicherten Daten von allen Beteiligten einsehbar sind. Obwohl das so ist, heißt das nicht unbedingt, dass die Einträge auch für alle sinnvoll lesbar sind, denn Inhalte können verschlüsselt abgespeichert werden.

-Nichtabstreitbarkeit

Nichtabstreitbarkeit bedeutet, dass die Nutzung digitaler Signaturen als Informationen in der Blockchain speicherbar sind, diese fälschungssicher nachweisbar sind, sodass es unbestreitbar ist, dass bestimmte Daten von bestimmten Teilnehmern hinterlegt wurden, etwa dass sie Transaktionen angestoßen haben.

5.4. Funktionsweise

5.4.1. Allgemein

- Blockchain:

dezentralisiertes, verteiltes Register (engl. Ledger)

- enthält digitale Datensätze, Ereignisse oder Transaktionen

in chronologischer Reihenfolge

für alle Teilnehmer nachvollziehbar

in Datenblöcken gespeichert („Block“)

nahezu unveränderbar miteinander verkettet („Chain“)

Eine Blockchain kann als Protokoll für den Austausch von Werten, statt nur Informationen, beschrieben werden.

[Blockchain-Wikipedia] [Blockchain-Bundesnetzagentur] [Blockchain-HSLU] [Blockchain-IBM] [Blockchain-Videos] [Blockchain-Computerwoche]

Akteure

Mitgliedern in Blockchain-Netzwerken können grundsätzlich drei unterschiedliche Gruppen von Akteuren zugeordnet werden, welche jeweils unterschiedliche Aufgaben und Funktionen übernehmen:

Teilnehmer

transaktionsberechtige Nutzer eines Blockchain-Netzwerks

erbringen in der Regel keine Rechenleistung

müssen keine Transaktionshistorien speichern

Nodes

Übernahme bestimmter Prüfaufgaben (ausreichendes Guthaben?, Signaturen authentisch?, korrekte Hash-Werte?, …)

Speichern dazu die Historie aller bisher im Netzwerk getätigten Transaktionen

Nicht besonders rechenintensiv

in der Regel nicht entlohnt (Anreize sind z.B.: Das Einsehen der gesamten Transaktionshistorie, Aktive Aufrechterhaltung der Integrität der Blockchain)

Miner

Bildung neuer Blöcke in einer Blockchain (i.d.R. durch Ermittlung von Hash-Werten)

können grundsätzlich auch Transaktionen auslösen

eigentlicher Anreiz: monetäre Entlohnung für die Blockbildung + möglicherweise Transaktionsgebühr (i.d.R. Kryptowährung)

In der Bitcoin-Blockchain:

Akteur |

Anzahl (2017) |

Anzahl (2022) |

|---|---|---|

Teilnehmer |

~ 15 Milionen |

~ 80 Millionen |

Miner |

~ 100.000 |

k.A. |

Nodes |

~ 10.000 |

~ 15.000 |

[Blockchain-Bundesnetzagentur] [Blockchain-BDEW] [Blockchain-Stats]

5.4.2. Blöcke

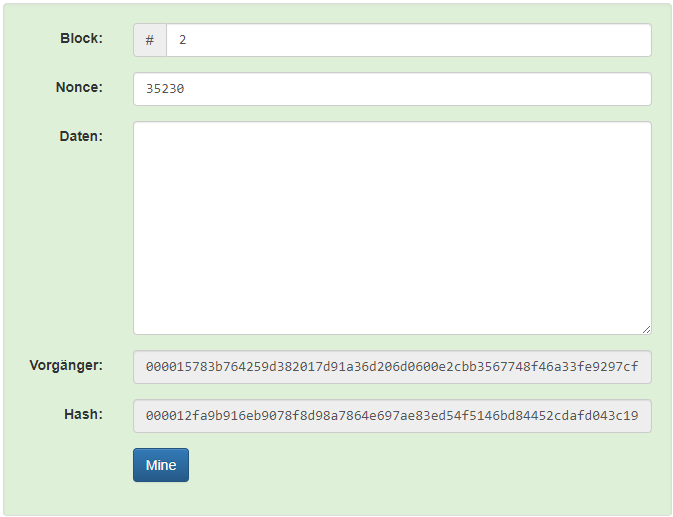

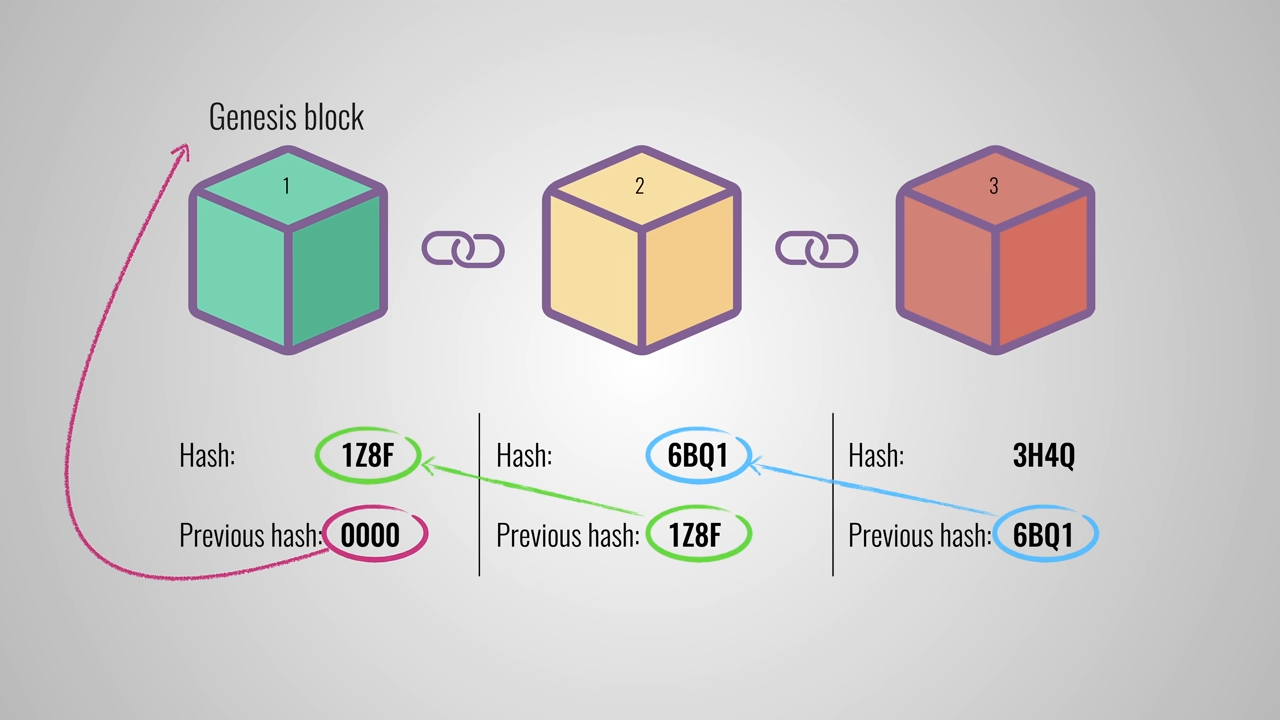

Ein Block der Blockchain beinhaltet die zu sichernden Daten, meist ein zugehöriger Zeitstempel, sowie der Hash des Vorgängerblocks. Aus diesen Werten, sowie einer, für die Validierung des Blocks zu erratende, Nonce (Number only used once) wird der Hash des aktuellen Blocks errechnet, welcher ebenfalls mit gespeichert wird. Dieser Hash-Wert ist einzigartig und kann als digitaler Fingerabdruck des Blocks angesehen werden.

Abb. 5.4.1 Blockchain-Block

Durch die Sicherung des Vorgänger-Hashes werden die Blöcke eindeutig in eine nicht unaufwändig veränderbare Reihe verkettet. Der erste, ursprüngliche Block, wird als Genesis Block bezeichnet, und hat als Wert des Vorgänger-Hashes einen fiktiven „Startwert“.

Abb. 5.4.2 Blockchain-Verkettung durch Sicherung des Vorgänger-Hashes

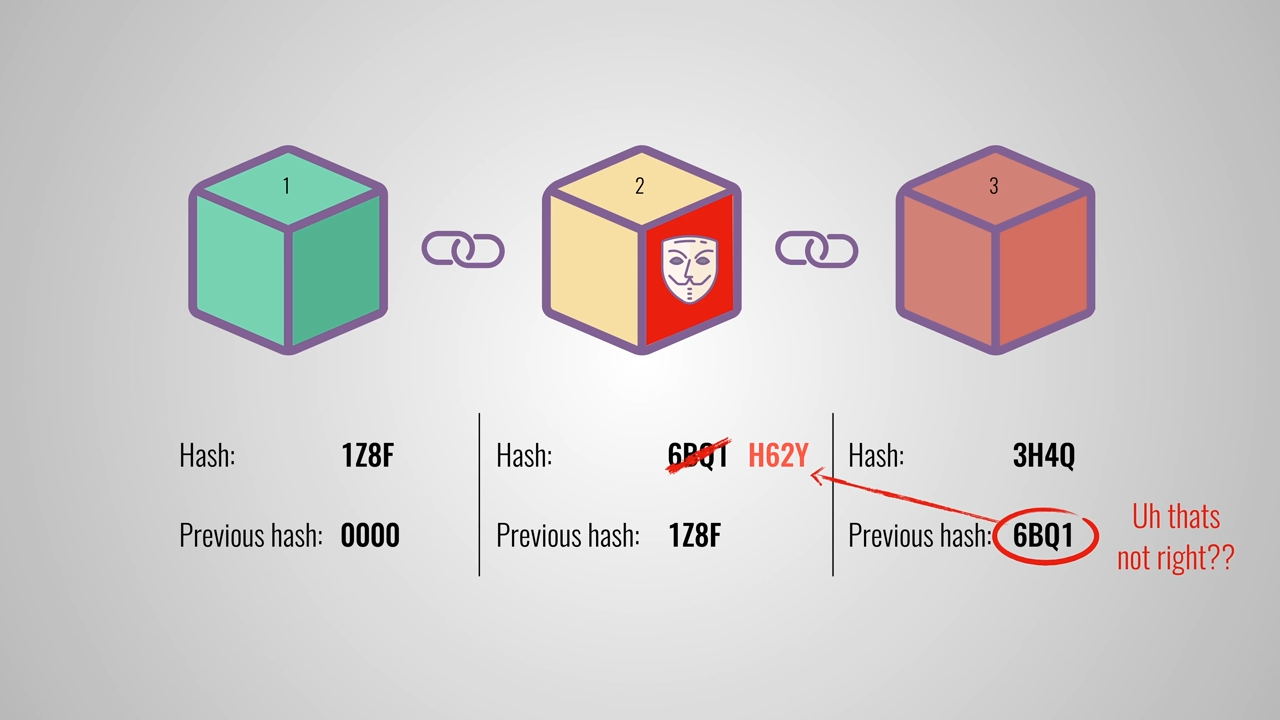

Ein Block kann nicht rückwirkend geändert werden, ohne dass alle nachfolgenden Blöcke geändert werden müssen. Wird ein vorhergegangener Block manipuliert, so ändert sich dessen errechneter Hash-Wert, wodurch er und, aufgrund der Verkettung, auch alle folgenden Blöcke invalid werden. Somit lässt sich sagen, dass ein Block umso sicherer ist, je mehr Blöcke auf diesen folgen. Der Genesis Block ist somit der am schwierigsten zu manipulierende Block.

Durch die Nutzung der Hashwerte wird es den Teilnehmern ermöglicht, Transaktionen unabhängig und relativ kostengünstig zu überprüfen und zu kontrollieren.

Abb. 5.4.3 Abweichung der Blockchain-Hashes nach Manipulation

[Blockchain-Demo] [Blockchain-Videos] [Blockchain-Bundesnetzagentur] [Blockchain-Computerwoche]

5.4.3. Verteilung

Die Blockchain ist die bekannteste Ausprägung der Distributed-Ledger-Technologien und wird so über ein Peer-to-Peer-Netzwerk verteilt verwaltet. Dabei besitzt jeder Teilnehmer eine Kopie der Blockchain. Um die Einheitlichkeit, sowie die Validität der Blockchain-Daten zu garantieren, muss ein Konsens beim hinzufügen neuer Blöcke an die bestehende Kette gefunden werden.

Abb. 5.4.4 Konsens nötig bei verteilter, redundanter Speicherung

[Blockchain-Wikipedia] [Blockchain-Demo] [Blockchain-Bundesnetzagentur] [Blockchain-Videos] [Blockchain-Computerwoche]

5.4.4. Konsensmechanismen

Zur Konsensfindung zur Erstellung und Anfügung, neuer Blöcke noch nicht validierter Transaktionen, an die Blockchain, werden verschiedene Mechanismen genutzt:

Proof-of-Work

Da das reine Berechnen neuer Hashwerte für einen manipulierten und dessen folgenden Blöcke, auch bei sehr vielen Blöcken, schnell zu bewerkstelligen ist, soll diese Berechnung verzögert werden.

- Dazu wird der „Proof-of-Work“ genutzt:

Konkurrenz darum als erstes die Lösung eines kryptographischen Rätsels zu finden

Versuch den korrekten Hash-Wert des neuen Blockes zu finden (siehe Blöcke)

Dieser Hash muss unterhalb eines definierten Schwellwerts liegen. (z.B. erste vier Ziffern ‚0‘)

Schwellwert umgekehrt proportional zur Schwierigkeit / Dauer

Generierung eines passenden Hash-Werts durch Variabilität der Nonce

Hash-Wert kann nur durch rechenintensives Ausprobieren vieler verschiedener Nonces gefunden werden.

Sobald ein passender Hash-Wert ermittelt wurde, wird der Block, inklusive Nonce und Hashwert, zur Überprüfung an das Netzwerk gesendet.

Zur Überprüfung muss lediglich der Block, inklusive der Nonce gehasht werden und mit dem angegeben Hash-Wert verglichen werden.

Bei einem Konsens im Netzwerk über die Korrektheit des Hash-Werts, so kann der Block mit dem bestätigten Hash-Wert an die bisherige Blockchain angefügt werden.

Proof-of-Stake

Aufgrund der hohen benötigten Rechenleistung, sowie der limitierten Transaktionsgeschwindigkeit, werden oft, insbesondere bei konsortialen und privaten Blockchains, andere Konsensmechanismen genutzt.

- So wird beispielsweise der „Proof-of-Stake“ genutzt:

Wahl von Mitglieder des Blockchain-Netzwerks zur Bildung neuer Blöcke (größeres Vermögen -> wahrscheinlicher gewählt)

Annahme, dass wohlhabende Teilnehmer ein hohes Interesse am Fortbestand und Integrität der Blockchain haben.

Haften mit ihrem eingesetzten Vermögen für die Korrektheit der Blockbildung.

Setzt Vertrauenswürdigkeit voraus -> das Lösen des kryptographischen Rätsels kann deutlich einfacher ausgestaltet werden

Die Bildung neuer Blöcke ist deshalb wesentlich schneller und ressourcenschonender als beim Proof-of-Work.

Geringere Sicherheit wegen nötigem Vertrauen in gewählte Akteure

Proof-of-Authority

- Besonders bei privaten Blockchains kommt auch das Konsensverfahren „Proof-of-Authority“ zur Anwendung:

einzelne Teilnehmer, denen die Verwaltung des Blockchain-Netzwerks obliegt, werden für die Blockbildung bestimmt

deutlich schneller und ressourcenschonender als der Proof-of-Stake

setzt allerdings ein sehr hohes Vertrauen in die blockbildenden Teilnehmer voraus

[Blockchain-Wikipedia] [Blockchain-Demo] [Blockchain-Bundesnetzagentur] [Bitcoin-Proof-of-Work] [Blockchain-HSLU] [Blockchain-Videos] [Blockchain-Computerwoche]

5.4.5. Digitale Signatur

Um sicher zu stellen, dass Transaktionen auch nur von autorisierten Personen ausgeführt werden, wird ein asymmetrisches Kryptosystem (Public-Key) zur digitalen Signierung genutzt. Dabei wird der Hash der Nachricht mit einem privaten Schlüssel (private key) verschlüsselt, wodurch man eine digitale Signatur erhält. Diese kann, nach der Entschlüsselung mithilfe des passenden öffentlichen Schlüssel (public key), mit dem Hash der erhaltenen Daten verglichen werden, um die nichtabstreitbare Urheberschaft und Integrität der Daten zu prüfen.

Abb. 5.4.5 Digitale Signatur

Von Bananenfalter🍌🦋 - Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17500025

[Blockchain-Wikipedia] [Blockchain-Demo] [Blockchain-Bundesnetzagentur] [Digital-Signature-Wikipedia] [Digital-Signature-Videos]

5.4.6. Blockchain-Varianten

Blockchain-Varianten lassen sich durch Ausgestaltung der Zugangsberechtigungen unterscheiden. So lassen sie sich grundsätzlich in öffentlich zugängliche (public blockchains bzw. permissionless blockchains) und geschlossene Blockchains (private bzw. permissioned blockchains) unterteilen. Eine Mischform hieraus stellen konsortiale Blockchains dar.

Vergleich öffentliche, private, konsortiale Blockchains

(siehe [Blockchain-Bundesnetzagentur] Seite 15 - Tabelle 1)

Öffentlich |

Privat |

Konsortial |

|

|---|---|---|---|

Zugang |

Offen zugänglich |

Nur für zugelassene Teilnehmer |

Nur für zugelassene Teilnehmer |

Personenbezug |

Pseudonyme Nutzung |

Herstellbar |

Herstellbar |

Bildung neuer Blöcke |

Dezentral durch Ressourceneinsatz der Miner |

Zentral durch einzelne Instanz |

Je nach Ausgestaltung |

Konsensmechanismus |

i. d. R. Proof-of-Work, z. T. auch Proof-of-Stake |

i. d. R. Proof-of-Stake oder Proof-of-Authority |

Je nach Ausgestaltung |

(IT)-Sicherheit |

Sehr hoch, kein SinglePoint-of-Failure, Manipulationen kaum möglich |

Eingriffe durch zentralen Akteur möglich, SinglePoint-of-Failure |

Je nach Ausgestaltung |

Energieverbrauch |

Hoch (beim Proof-of-Work) |

Tendenziell niedrig |

Je nach Ausgestaltung |

Transparenz |

Hoch durch offene Transaktionshistorie |

Nur für ausgewählten Teilnehmerkreis |

Nur für ausgewählten Teilnehmerkreis |

Systemänderungen |

Niedrige Flexibilität |

Hohe Flexibilität |

i. d. R. Konsens im Konsortium notwendig |

Änderungen an bereits durchgeführten Transaktionen |

Nicht möglich |

Möglich durch zentrale Instanz |

Möglich (z. B. durch Mehrheitsbeschluss) |

Geschwindigkeit der Transaktionen |

Gering (beim Proof-of-Work) |

Tendenziell schnell |

Tendenziell schneller als bei öffentlichen Blockchains |

Kryptowährung |

i. d. R. als Anreizmechanismus zur Bildung neuer Blöcke notwendig |

Optional |

Optional |

[Blockchain-Bundesnetzagentur] [Blockchain-Wikipedia] [Blockchain-Computerwoche]

5.5. Non-Fungible Token - NFT

Ein Non-Fungible Token (NFT) ist ein „kryptografisch eindeutiges, unteilbares, unersetzbares und überprüfbares Token, das einen bestimmten Gegenstand, sei er digital oder physisch, in einer Blockchain repräsentiert“. Ein NFT fungiert dabei oft als eine Art Besitzurkunde. Theoretisch kann jeder Vermögenswert digitalisiert und zum NFT werden: Zeichnungen, digitale Kunstwerke, Videoclips oder auch echte Besitztümer. Wichtig ist dabei, dass die NFTs Informationen beinhalten, die ihre Einzigartigkeit belegen. So lässt sich der jeweilige Besitzer stets zurückverfolgen und kann seinen Anspruch geltend machen. Obwohl NFTs auf eine Blockchain geminted werden, sind sie im Gegensatz zu Kryptowährungen jedoch nicht teilbar. Man kann zum Beispiel 0.5 Ethereum erwerben, ein NFT jedoch nur als Ganzes. Im Folgenden wird das Haupteinsatzgebiet von NFTs vorgestellt.

Validierung des Besitzes von Vermögenswerten

Der Besitz von digitalen sowie auch echter Güter kann wie eine Art Besitzurkunde als Token (Wertmarke) abgebildet werden. Bekannt wurden NFTs als Besitzurkunden vor allem durch Verkauf von digitalen Kunstwerken. Dabei werden einzigartige Güter als Token einem Besitzer hinterlegt. Diese werden dann auf die Blockchain geminted. Dort kann zu jeder Zeit das Token eingesehen werden. Zudem ist es in der Blockchain nahezu unmöglich, das Token zu verfälschen. Genutzt wird dies heutzutage vor allem für virtuelle Items in Videospielen, für Kunstwerke und Musik. Dabei hat sich bereits ein großes Eco-System mit vielen Marktplätzen und Milliardenumsätze gebildet.

Kunst NFTs sorgen seit 2021 bereits für Milliardenumsätze

5.6. Smart Contracts

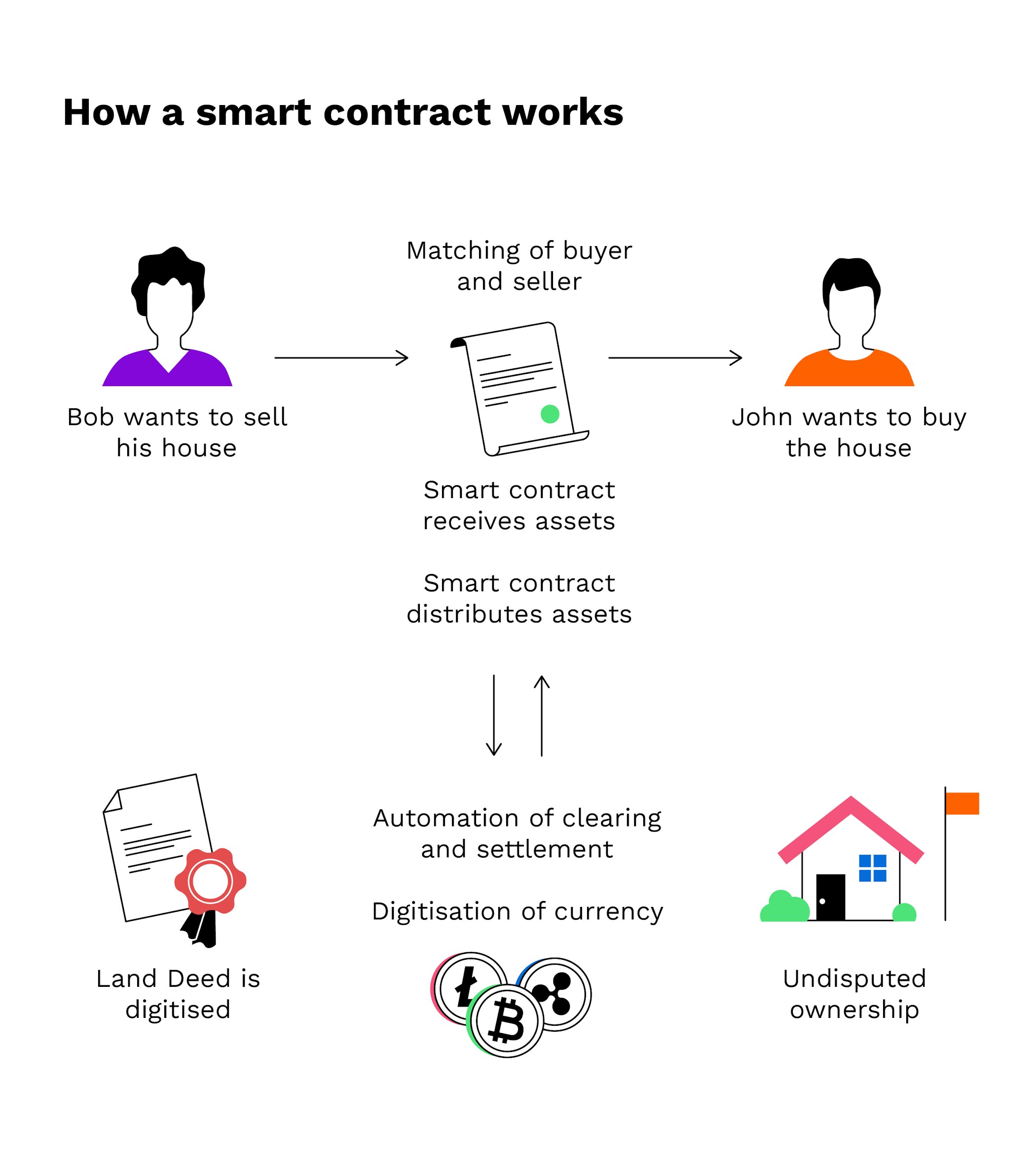

Ein Smart Contract, ist ein intelligenter Vertrag, basiert auf Computerprotokollen. Hierbei handelt es sich somit um eine Art digitalen Vertrag, der auf der Blockchain-Technologie basiert. Die Bedingungen der Vereinbarung zwischen „Käufer“ und „Verkäufer“ werden dabei direkt in Codezeilen geschrieben. Smart Contracts sind selbst ausführende Verträge. Sie treten bei bestimmten zuvor festgelegten Ereignissen selbständig in Kraft. Sind diese Eintrittsbedingungen erfüllt, so veranlasst der Algorithmus automatisch eine Transaktion, welche anschließend validiert und in einem Block gespeichert wird.

Vorteil dabei ist, dass durch die automatische Ausführung die Verträge sicher eingehalten werden. Zudem sind sie durch ihre Existenz in der Blockchain offen einsehbar und können nicht einfach verändert werden. Des Weiteren ist keine menschliche Überwachung nötig. Dies verhindert Fehler und senkt Kosten und durch die Dezentralisierung funktionieren Smart Contracts unabhängig und weisen keinerlei zeitliche Verzögerungen auf.

Darstellung der Funktionsweise eines Smart Contracts

5.7. Decentralized Autonomous Organization - DAO

Eine DAO kombiniert dabei die beiden vorangegangenen Bereiche.

DAO steht für Decentralized Autonomous Organization und ist eine neuartige firmenähnliche Organisationsstruktur, die durch Smart Contracts (verteilte Computerprogramme) definiert wird. Wie andere Organisationen folgen auch DAOs einer Reihe von Regeln. Doch im Gegensatz zu zentralisierten Organisationen sind DAOs nicht auf das Vertrauen Dritter angewiesen. DAO-Verträge sind unveränderlich und können nicht abgeändert werden. DAOs fügen dem System eine Ebene der Transparenz hinzu und ermöglichen es den Menschen, sich in Gruppen zu organisieren, die auf eine gemeinsame Vision hinarbeiten, ohne dass eine zentrale Behörde erforderlich ist.

Die DAO wird dadurch geregelt, dass jeder Wähler seine eigene individuelle Stimm-NFT, genannt MINT, hat. Wobei jede MINT die Anzahl der Stimmen enthält, die jede Person besitzt. Sie können ihre MINTs auf allen NFT-Marktplätzen wie Opensea, Mintable und Rarible handeln, aber sie können auch MINTs durch Yield Farming verdienen.

Jedes Mal, wenn eine Transaktion auf einem Marktplatz stattfindet, erhalten sowohl der Käufer als auch der Verkäufer Stimmen, die zu ihrem NFT hinzugefügt werden, oder einen neu geprägten NFT, wenn sie noch keinen haben. Die Stimmen werden dann für das weitere Vorgehen der DAO genutzt.Dabei werden Entscheidungen dezentral gefällt, da jeder Nutzer mit Stimmen mitentscheiden darf, doch haben die größten Nutzer der Plattform auch das größte Mitspracherecht.

Schematische Darstellung einer DAO

5.8. Quellen

Einleitung, Geschichte, Eigenschaften

Funktionsweise

- Blockchain-Wikipedia(1,2,3,4,5)

- Blockchain-Demo(1,2,3,4,5)

- Blockchain-Bundesnetzagentur(1,2,3,4,5,6,7,8)

- Blockchain-HSLU(1,2)

- Blockchain-IBM

- Blockchain-Computerwoche(1,2,3,4,5)

- Blockchain-Videos(1,2,3,4,5,6,7)

- Blockchain-BDEW

- Blockchain-Stats

- Bitcoin-Proof-of-Work

- Digital-Signature-Videos

- Digital-Signature-Wikipedia

Non-Fungible Token - NFT, Smart Contracts, Decentralized Autonomous Organization - DAO